La comunidad científica estadounidense pudo replicar la misma energía que alimenta a las estrellas como el Sol, en el marco de un experimento clave para el futuro de la generación energética.

Investigadores de la Instalación Nacional de Ignición (NIF, según sus siglas en inglés) del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore (LLNL), de California, lograron reproducir el proceso que se registra en el corazón de las estrellas, la fusión nuclear. Así lo confirmó el Departamento de Energía estadounidense y manifestó que durante el experimento se logró que se liberara más energía que la necesaria para producir la reacción.

El término puede sonar ajeno a la vida cotidiana, pero su impacto podría ser enorme para la humanidad porque representa la posibilidad de generar energía limpia e inagotable aprovechando el potencial del medio ambiente, una búsqueda experimental que habría iniciado en 1950.

¿Qué es la fusión nuclear?

Los científicos de todo el mundo llevan décadas trabajando para desarrollar la fusión nuclear, considerada una fuente de energía limpia, abundante y segura que podría permitir a la humanidad romper su dependencia de los combustibles fósiles. Actualmente, las centrales nucleares utilizan la fisión, es decir, la división del núcleo de un átomo pesado para producir energía. En cambio, la fusión nuclear combina dos átomos de hidrógeno para formar un átomo de helio más pesado, liberando una gran cantidad de energía en el proceso. Este proceso es el mismo que se desarrolla dentro de las estrellas, incluido el Sol y, para poder llevarlo a cabo en la Tierra es necesario la ayuda de láseres ultrapotentes.

Pese al avance histórico de este logro en materia de fusión nuclear, todavía queda un largo camino por recorrer antes de que sea viable a escala industrial y comercial. Probablemente “décadas”, dijo Kim Budil, directora del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, quien destacó que los desafíos son tecnológicos, puesto que hay que poder repetir el experimento muchas veces por minuto.

Cómo se produce la fusión nuclear

“Hay dos formas básicas de encarar el problema de la fusión nuclear”, explicó a El Destape Web, Ricardo Farengo, del Centro Atómico Bariloche de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). “Una es la que se está implementando en el ITER (siglas en inglés que corresponden a Reactor Termonuclear Experimental Internacional, y vocablo latino que significa ‘el camino’), que se llama ‘confinamiento magnético’. En ese caso, uno tiene el combustible a relativamente baja densidad y muy alta temperatura confinado en un volumen grande durante mucho tiempo. Lo que acaba de anunciar la gente del NIF es lo que se llama ‘confinamiento inercial’, en donde se toma una pequeña esfera de combustible de un par de milímetros y la irradia con un láser de muy alta potencia. Entonces eso se comprime y se calienta hasta que llega a la temperatura y densidad necesarias para que se produzca la fusión. Son dos métodos totalmente distintos”, afirmó.

Según detalló Farengo, el confinamiento inercial hace explotar una pequeña bomba de hidrógeno, pero con una cantidad tan mínima de combustible que produce una cierta cantidad de energía, sin causar daños. “La idea es que un reactor tendría que producir unas diez de esas explosiones por segundo. Este dispositivo por ahora hace uno o dos disparos por día”, aclaró.

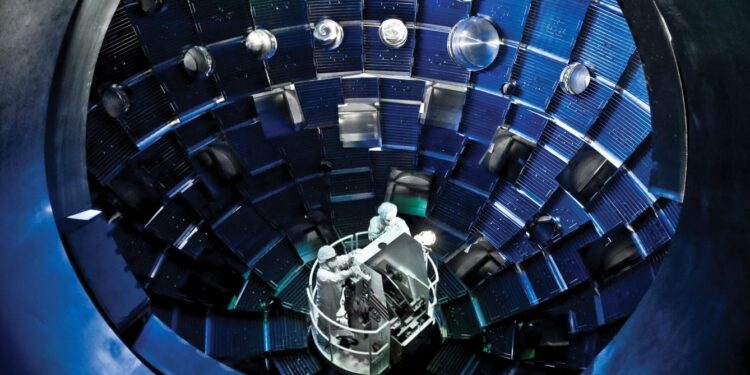

El combustible es ínfimo pero la instalación para irradiarlo es equivalente al tamaño de tres canchas de fútbol. “El láser que emplean es el más poderoso que existe y dispara simultáneamente desde muchas direcciones una enorme cantidad de energía en muy poco tiempo”, subrayó Farengo. “Pero hay dos problemas. Uno es que el láser pueda entregar la necesaria cantidad de pulsos por segundo. El que se usa en el NIF no puede repetir los disparos con esa frecuencia y no se estima que esa tecnología pueda alcanzar la frecuencia necesaria. Los expertos dicen que eso no es un problema porque en el futuro se usaría una distinta, pero primero hay que construirla. Después, uno tiene que ir soltando una esferita de esas dentro de la cámara de acción a una velocidad de diez por segundo y pegándole con el láser cuando va cayendo”, afirmó.

Litio, un metal necesario para la fusión

Un dato no menor es que para la fusión hace falta litio y Argentina posee una de las reservas más grandes del mundo de este metal junto con Chile y Bolivia. “Los combustibles de fusión primarios son deuterio y tritio, los dos isótopos del hidrógeno”, explicó Farengo. “Pero el tritio no existe en estado natural, hay que producirlo dentro de reactores y se hace bombardeando litio con neutrones. Las cantidades que harían falta no son muy grandes, porque la densidad de energía es muy alta. Pero algo que nosotros deberíamos hacer, por ejemplo, es producir los compuestos de litio que se usarían en las reacciones de fusión. El agregado de valor sería enorme, porque hay que separar el litio-6 del litio-7, ya que el el primero es el que más interesa para la fusión”, concluyó.